[기획특집] 한국의 녹청자 명장, 서러움 속에 진주를 캐다

- 기자명 장철순 기자

- 입력 2022.03.30 17:08

- 수정 2022.03.30 22:06

김갑용 명장, 개발에 쫓겨 다녀...컨테이너에서 미래 후예 꿈 키워

녹청자 발상지 서구, 명장도 품지 못해 연수구가 지원

[뉴스더원 인천=장철순 기자] "인천의 녹청자 우수성이 세계에 알려지고, 그 명맥이 이어지길 바랍니다."

지난 28일 인천시 연수구 동춘동 '에이스 하드웨어' 주차장 귀퉁이에 있는 허름한 컨테이너에서 도연 김갑용 명장(65)이 환하게 웃으며 나타났다.

김갑용 명장은 지난 2017년 한국전통공예진흥협회가 주관하는 '한국전통공예명장'에서 국내 최초로 녹청자 부문 명장으로 선정됐다. 인천시 공예 명장(녹청자)이기도 하다.

이 곳은 김 명장이 녹청자를 연구하고 후학을 가르치며 인천 시민과 소통하는 녹청자 도예교실이다.

컨테이너 2개 중 한 곳엔 '가스 가마'가 설치돼 있고 한 곳의 벽쪽 공간에는 녹청자 작품들이 보관돼 있다. 중앙의 테이블은 체험교육실로 사용되고 있다. 한쪽 구석엔 그가 애지중지하는 녹청자 파편이 보관돼 있다.

코로나 19가 국민들의 일상을 바꿔놓기 전엔 이곳에 어린이, 학부모, 주부 등이 자주 모였지만 최근에는 그마저 발길이 끊긴 상태라고 한다. 지금까지 그를 거쳐 간 문하생은 5000 여 명에 달한다.

동춘동 청량산 끝자락에 있던 녹청자 연구소는 개발사업으로 인해 쫓겨날 수 밖에 없었다. 그가 명장이 되고 난 후 연수구가 지금의 장소를 마련해 줘 둥지를 틀었다.

대한민국 최초의 녹청자 명장이 되기까지 그의 삶은 험난했다.

인천시 북구에서 서구로 분리되기 전에 공촌동에서 청자, 백자, 분청사기 등 도자기를 굽던 그는 어느 날 인근 골프장에 '녹청자 가마터'가 있다는 얘기를 듣고 현장을 둘러 볼 기회가 있었다.

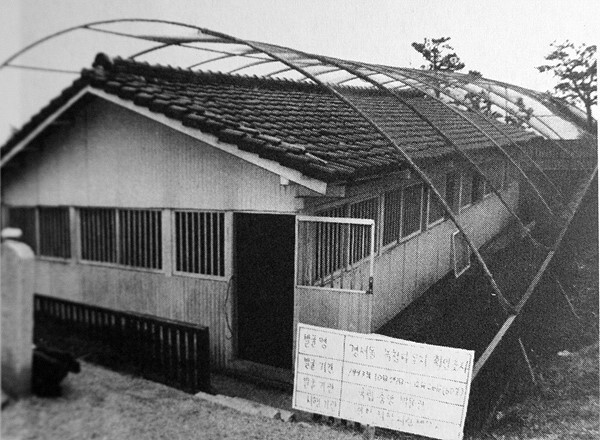

현재 서구 경서동에 있는 녹청자 도요지는 1965년 12월~1966년 5월 발굴조사에서 발견됐다. 토기나 도자기를 구워 낸 가마의 유적지로 '가마터'라고도 불렸다.

규모는 폭 1.2m, 깊이 7.3m로 작지만 서민들이 흔히 썼던 자기인 녹청자의 국내 생산시기를 추정할 수 있는 중요한 유적으로 국가 사적 제211호로 등재돼 있다.

그는 인천 녹청자 도요지 근처에서 수집한 녹청자 파편을 모아 성분을 분석하고 가루로 만들어 구워보기도 하며 수천 번의 시행착오를 거쳤다. 그가 자부하는 녹청자는 20년이 지난 2000년 중반에서야 완성할 수 있었다.

"온도가 매우 중요하죠. 파편을 쪼개서 청자 가마에도 넣어보고, 백자 가마에 넣어보기도 했지요."

그는 1230~1250 도 사이가 녹청자 가마의 온도라는 사실을 알아내는 등 연구에 집중했다.

그러던 중 서구 공촌동 개발로 인해 남동공단으로 옮길 수 밖에 없었다. 굴뚝에서 연기가 나 민원도 생길 때여서 남동공단이 그나마 적지라고 봤기 때문이다.

그러나 은행에서 대출을 받아 공방을 차렸는데 IMF 사태(한국 외환위기)로 대출금 상환 압박이 거세졌다. 경기은행 퇴출로 자금줄이 막혔다. 이 때 동춘동 청량산 자락으로 옮겼다. 이곳에서 15년 가까이 지냈지만 또 떠나야 했다. 동춘2구역 도시개발사업 구역에 연구소가 포함됐기 때문이다.

청량산 시절, 그는 직접 녹청자 제작에 나섰고, 2007년 첫 전시회를 갖게 된다.

연수 갤러리에서 첫 선을 보인 이후 인천 시민, 정치인, 인천시 고위 간부들이 녹청자에 대해 관심을 보이기 시작했다.

2009년은 그에게 잊을 수 없는 해다. 2009년 도시축전에서 그는 인천이 녹청자의 도시라는 걸 널리 알리게 됐다. 2010년엔 인천시장 답례품에 녹청자가 포함이 됐다. 190점이 각국의 귀빈들에게 답례품으로 전달됐다.

2014년 인천시가 공예 명장 제도를 만들 때 녹청자 부문 명장이 됐다.

컨테이너에서 머무는 지금, 그는 꿈을 꾼다.

"전통가마와 전시실, 작업장 등이 갖춰진 시설에서 녹청자의 명맥을 이어갈 후예를 길러내고 싶지요."

웰빙시대 이끌 건강한 삶, 녹청자

"녹청자는 청자, 백자와는 좀 다르죠. 녹청자는 내면의 아름다움을 가진 그릇입니다. 이는 그릇이 숨을 쉬기 때문이죠. 음식을 담아 놓아도 변질이 안되고 오래간다는 것이죠"

그는 "녹청자는 살아 숨 쉬는 도자기로 무엇보다 순수하게 자연에서 나온 재료로만 도자기를 만드니 인체에 무해하다"며 "건강한 삶을 만드는 도자기"라고 강조했다.

김 명장은 "장식이나 부장용으로 쓰이던 백자, 청자와는 달리 녹청자는 서민들이 사용하던 웰빙 그릇"이라고 설명한다.

그는 경서동 녹청자는 민요였고, 대다수 서민들의 생활 용기로서 고려청자의 선구자 역할을 했다고 덧붙였다.

그는 "자유분방한 양식으로 미적 표현보다는 기능성에 중심을 둔 실용자기가 바로 녹청자다"라며 "거친 태토와 소나무의 재로 만든 잿물유약을 시유해 구운 것으로 표면의 유약상태가 거칠고 고르지 못하지만 숨을 쉬는 것이 특징"이라고 말한다.

그는 "어느 누구 하나 거들떠 보지 않고 관심이 없어 땅속에 영원히 묻혀버릴 경서동 녹청자를 재현해 후손들에게 반드시 물려줘야 한다는 일념으로 40여 년을 한결같이 실험을 통해 오늘의 결과가 나오게 됐다"며 "분명 서구 어딘가에 녹청자 가마터가 또 있을 거라고 본다. 발굴 및 연구를 계속해야 한다"고 말했다.

그는 최근 녹청자 다완 즉, '녹다완'이란 브랜드를 만들었다. 상표등록도 마쳤다.

일본 시장을 겨냥한 준비라고 한다.

그는 "일본에서 '이도(井戶)다완'으로 불리는 정호다완은 국내에는 거의 없다"며 "다도(茶道)가 성행한 데 비해 도자기 제작 기술이 떨어졌던 일본이 임진왜란을 전후해 조선 찻사발을 싹쓸이해 갔다. 다이묘(영주)와 무사는 권력자의 환심을 사기 위해 이도다완을 헌납했다. 임진왜란 때 일본이 수많은 조선 도공을 끌고 간 것도 이런 까닭"이라고 강의 때마다 강조한다.

그는 "녹청자를 해외에 알리고, 특히 일본 시장에도 알리려고 한다. 장식용이 아닌 실생활용이 바로 도자기 아니냐"고 목소리를 높였다.

녹청자 정체성 확보와 박물관 운영 개선돼야

전문가들은 우선 인천국제컨트리클럽 17번 홀 옆에 있는 국가 사적 211호인 '녹청자 도요지'에 대한 관리를 개선할 필요가 있다고 문제를 제기하고 있다.

1977년 슬레이트 지붕의 도요지 보호시설을 설치한 서구는 2002년 강화유리 지붕으로 시설을 개선한 후 최근 봉분 형태로 바꿨다.

인천시와 서구는 2002년 대형그물을 쳐 시민들이 도요지를 관람할 방안을 검토했었지만 골프장 측의 반대로 무산된 바 있다.

도요지 종합정비를 위한 기본용역 연구도 하긴 했지만 방법을 찾지는 못했다.

도예전문가 등은 "골프장 부지에 있는 녹청자 도요지를 어떻게든 인천시가 찾아와야 한다"며 "그동안 탁상공론에 그쳤지만 녹청자의 정체성을 확보하기 위한 노력이 계속돼야 한다"고 입을 모으고 있다.

또 녹청자 박물관의 기능과 역할에 대해서도 개선이 필요하다는 지적이다.

2010년 11월 8일 취임한 초대 권영국 관장을 비롯, 2대 김기봉 관장, 3대 이정배 관장, 4대 김창수 관장 등이 모두 서구 공무원 출신이다.

퇴직 공무원들의 자리로 여겨지고 있는 박물관을 이제는 민간영역에서 맡아야 한다는 것이다.

관장 공모 때 지역의 도예가 등 전문성을 갖춘 인재를 영입하고, 운영시스템도 개선할 필요가 있다는 주장이 나오고 있다.

실질적으로 전통가마에서 녹청자를 구워 상품을 만들고, 해외 수출도 할 수 있어야 하지만 전통적인 제작은 꿈도 못 꾸고 있다.

현재 박물관 내에 전통가마가 설치는 돼 있지만 주변 민원 등을 이유로 상시 가동이 안되는 것은 물론이고, 기능성 마저 떨어져 제대로된 작품을 낼 수도 없다는 것이다. 그저 보여주기에 불과하다.

박물관 측은 1년에 1~2회 정도 전통가마를 가동한다고 밝혔다.

김갑용 명장은 박물관과 관련해 "녹청자 다운 게 없다. 수박 겉핥기에 불과하다"고 일갈했다.

그는 특히, "박물관이 지역 도예가 등과 함께 상생할 수 있는 방안을 찾아야 하는데 지역 도예가들은 오히려 박물관으로 인해 역차별을 당하고 있다"고 지적했다.

'흙 heuk' 카테고리의 다른 글

| 경서녹청자연구소, 녹청자 성작 교황봉헌 (0) | 2022.09.02 |

|---|---|

| 김갑용 명장, 韓녹청자 성작 교황에 봉헌 (0) | 2022.09.02 |

| 복단지 흙궁 녹청자 (0) | 2022.06.16 |

| 한국의 녹청자 명장 김갑용 (0) | 2022.04.10 |

| 김갑용 녹청자 명장 세종문화상 수상 (0) | 2022.03.26 |